ACRIMED- Action Critique Média

Publié le 15 juin 2003 (première publication le 9 juin 2003) par ,

La langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle.

« Réforme » : Quand une réforme proposée est imposée, cela s’appelle « LA réforme ». Et

s’opposer à cette réforme devient : le « refus de la réforme ».

« Réformistes » : Désigne ou qualifie les personnes ou les syndicats qui soutiennent ouvertement les

réformes gouvernementales ou se bornent à proposer de les aménager. Les partisans d’autres réformes constituent un « front du refus ».

Modernisation : synonyme de "réforme" ou de l’effet attendu de "LA réforme". "LA Modernisation" est, par principe, aussi excellente que "LA réforme"...puisque, comme l’avait fort bien compris, M. de La Palisse, fondateur du journalisme moderne, la modernisation permet d’être moderne. Et pour être moderne, il sufit de moderniser. Le modernisme s’oppose à l’archaïsme. Seuls des esprits archaïques peuvent s’opposer à la modernisation. Et seuls des esprits tout à la fois archaïques, réactionnaires et séditieux peuvent avoir l’audace et le mauvais goût de proposer de subordonner "LA modernisation" au progrès social. D’ailleurs, "LA modernisation" est indifférente à la justice sociale, que la modernité a remplacée par l’« équité ». Voir ce mot. (avec Nadine Le Duff)

« Equité » : Désigne le souci (on parle de « souci d’équité »... qui permet de réduire des

avantages (relatifs) de certains salariés au lieu de les faire partager à tous. Ce terme est sans emploi s’agissant des prétendues « élites », exemptées de quelque concession par leur

naturel « souci d’équité ».

« Privilèges » : Désigne les avantages (relatifs) dont disposent certains salariés par comparaison à

d’autres, mais non les avantages exorbitants dont disposent les tenanciers de tous les pouvoirs au détriment de ceux sur lesquels ces pouvoirs s’exercent. Les tenanciers des médias, par exemple,

disposent de quelques avantages qu’ils doivent à leur seul mérite, tandis que les infirmières, les cheminots ou les enseignants, sont des privilégiés.

« Inégalités » : Ne désigne que les rapports entre les salariés du public et les salariés du privé. Tous

les autres rapports sont « conformes à l’équité ».

« Concernés » : Se dit des secteurs ou des personnes qui sont

immédiatement visés par « LA réforme ». Sinon, dire : « les cheminots ne sont pas concernés par la réforme des retraites » ou « les

enseignants ne sont pas concernés par la décentralisation ». Vous pouvez pousser le souci de la rigueur jusqu’à affirmer que « les cheminots ne sont pas directement

concernés ». Dans les deux cas, vous pouvez même ajouter qu’ils « se sentent menacés ». D’où l’on peut déduire ceci : se sentir menacé, ce n’est pas être menacé, et en tout

cas être ou se sentir menacé, ce n’est pas être concerné.

« Malaise » : Se dit du « trouble », plus ou moins profond, qui peut aller jusqu’au

« mal-être », vécu ou ressenti par une profession. Au printemps 2003, le « malaise » affecte particulièrement les enseignants. Le « malaise » peut se traduire par

des « revendications » qui sont alors que des « symptômes ». Le « malaise » et ses « symptômes », diagnostiqués par les éditorialistes et les experts,

réclament un « traitement » approprié.

« Grogne » : Un des symptômes les plus graves du « malaise », un signe de l’animalité privée de

mots des « grognons » [1]. Les grèves et les manifestations se traduisent par « un mouvement de grogne » (entendu sur

LCI).

« Troupes » : Mode d’existence collective des grévistes et des manifestants, quand ils répondent (ou se

dérobent) aux appels et aux consignes des syndicats. Parler de « troupes de manifestants », de « troupes syndicales », de syndicats qui mobilisent leurs « troupes »

(ou qui « ne contrôlent pas leurs « troupes » »).

Troubles sociaux : se dit des effets de la mobilisation des « troupes ». Un journaliste rigoureux se

garde généralement de les désigner comme des « soubresauts », ainsi que le fait au cours du journal télévisé de 20 h sur TF1 le mercredi 28 mai dernier, le bon M.Raffarin.

« Pagaille » : Se dit des encombrements un jour de grève des transports. Par opposition, sans doute, à

l’harmonie qui règne en l’absence de grèves.

« Galère » : se disait (et peut se dire encore...) des conditions d’existence des salariés privés

d’emploi et des jeunes privés d’avenir, vivotant avec des revenus misérables, de boulots précaires en stages de réinsertion, assignés à résidence dans des quartiers désertés par les services

public, sans loisirs, et subissant des temps de transports en commun démesurés. Mais tout cela était (et restera sans doute...) invisible à la télévision et sans responsables facilement

identifiables. En somme, tout ça ne constitue pas, pour les médias, une information bien "sexy". En revanche, « Galère » se dit désormais des difficultés de transports les jours

de grève : on peut aisément les mettre en images (cf. les contre-plongées dans la gare de Lyon) et les imputer à un coupable désigné, le gréviste. C’est une information décisive, dont les

télévisions ne se lassent pas. (avec Nicolas Kaciaf)

« Noir » : Qualifie un mardi de grève. On parlera alors de « mardi noir ». Peut également se

dire des autres jours de la semaine. « Rouge » est la couleur réservée aux embouteillages des week-end, des départs ou des retours de vacances.

« Surenchère » : Se dit, particulièrement au Figaro, de tout refus des mesures imposées par le

gouvernement, dont l’attitude au contraire se caractérise par la « fermeté ».

« Durcissement » : Se dit de la résistance des grévistes et des manifestants quand elle répond à la

« fermeté » du gouvernement, une « fermeté » qui n’est pas exempte, parfois d’ « ouverture ».

« Ouverture » : Se dit des opérations de communication du gouvernement. L’ « ouverture » se

traduit par des « signes ». Les « signes d’ouverture » traduisent une « volonté d’apaisement ». Ne pas confondre avec cette autre ouverture : « l’ouverture

de négociations », qui pourrait manifester un dommageable « recul ».

« Apaisement » : Se dit de la volonté que l’on prête au gouvernement. Par opposition au

« durcissement » de la mobilisation. Voir « ouverture ».

« Concertation » : Se dit des réunions convoquées par un ministre pour exposer aux organisations

syndicales ce qu’il va faire et pour écouter leurs doléances, de préférence sans en tenir aucun compte. Selon les besoins, la « concertation » sera présentée comme un équivalent de la

« négociation » ou comme son substitut. Le gouvernement est toujours « ouvert » à la « concertation ». Voir « ouverture ».

« Négociations » : Selon les besoins, tantôt synonyme, tantôt antonyme de « concertation ». On

est prié de ne pas indiquer que, à la différence de la « concertation », la « négociation » est généralement terminée avant d’avoir commencé. Inutile aussi de souligner ce

miracle : au printemps 2003, dix heures de « négociation » ont suffi au gouvernement pour ne céder que sur les quelques points qu’il avait déjà prévu de concéder.

« Dialogue social » : Se dit des rencontres où un ministre parle aux syndicats, par opposition au

« conflit social », comme si le « dialogue » n’était pas généralement de pure forme : destiné à dissimuler ou à désamorcer le « conflit ».

« Pédagogie » : Devoir qui, pour les journalistes communicants, s’impose au gouvernement (plus encore

qu’aux enseignants...). Ainsi, le gouvernement fait preuve (ou doit faire preuve...) de « pédagogie ». Tant il est vrai qu’il s’adresse, comme nos grands éditorialistes, à un peuple

d’enfants qu’il faut instruire patiemment.

« Essoufflement » : Se dit de la mobilisation quand on souhaite qu’elle ressemble à ce que l’on en

dit.

« Ultras » : Désigne, notamment au Figaro, les grévistes et les manifestants qui ne se

conforment pas au diagnostic d’ « essoufflement ». Vaguement synonyme d’ « extrême gauche », lui-même synonyme de... au choix !. Autre synonyme :

Jusqu’auboutistes.

« Usagers » : Se dit de l’adversaire potentiel des grévistes. Peut également se nommer « élèves qui

préparent le bac » et « parents d’élèves inquiets ».

« Otages » : Synonyme d’ « usagers ». Terme particulièrement approprié pour attribuer les

désagréments qu’ils subissent non à l’intransigeance du gouvernement, mais à l’obstination des grévistes. « Victimes » des grèves, les « otages » sont d’excellents

« clients » pour les micro-trottoirs : tout reportage doit les présenter comme excédés ou résignés et, occasionnellement, solidaires.

« Opinion publique » : S’exprime dans les sondages et/ou par l’intermédiaire des « grands

journalistes » qui lui donnent la parole en parlant à sa place. Quelques exemplaires de l’opinion publique sont appelés à « témoigner » dans les journaux télévisés. Les grévistes

et les manifestants ne font pas partie de « l’opinion publique », qui risque de (ou devrait...) se retourner contre eux.

« Témoins » : Exemplaires de la foule des grévistes et manifestants, interrogés en quelques secondes à la

télé ou en quelques lignes dans les journaux. Le « témoin » témoigne de ses affects, jamais de ses motifs ou du sens de son action. Seuls les gouvernants, les « experts » et

l’élite du journalisme argumentent, connaissent les motifs, et maîtrisent le sens. L’élite pense, le témoin « grogne ». Voir ce mot.

Expert : Invité par les médias pour expliquer aux grévistes et manifestants que le gouvernement a pris les seules mesures possibles, dans l’intérêt général. Déplore que les "grognements" des "jusqu’auboutistes" (voir " ultras "), ces privilégiés égoïstes et irresponsables (voir " corporatisme "), empêchent d’entendre le "discours de raison" des artisans du "dialogue social". (Michel Ducrot)

« Contribuables » : Nom que porte l’opinion publique quand elle paie des impôts qui servent au service

public. Quand l’argent public est dépensé pour consentir des avantages fiscaux aux entreprises, cet argent n’a plus d’origine identifiée. On dira : « les régimes de retraites du secteur

public sont payées par les contribuables ». On ne dira pas : « les exonérations de charges consenties aux entreprises sont payées par les contribuables ».

« Corporatisme » : Mal qui menace n’importe quelle catégorie de salariés qui défend ses droits, à l’exclusion des tenanciers des médias.

Le 6 décembre, le site du

Point titrait sans rire: «Diversité: Miss France 2010 sacre une métisse kabyle». Pourquoi diable Malika Ménard serait-elle une métisse kabyle? Un prénom arabe, un nom de famille

français… Mais comme il s’agit de Miss France, le mythe colonial des kabyles –plus intégrables car plus proches des Européens– n'est probablement pas loin !

Pourtant, l’article propose une autre «origine»: «Avant de mourir, je rêverais de voir une Beurette devenir Miss France», confiait Geneviève de Fontenay,

la mère du concours Miss France, quelques jours avant l'élection. Et d’expliquer: «Le concours Miss France a, en effet, tendance à rebuter les jeunes Françaises d'origine maghrébine en

raison du défilé en maillot de bain», expliquait Geneviève de Fontenay, impuissante à lutter contre les préjugés religieux. Nous voilà rassurés sur la «diversité»: Malika Ménard serait

donc une «Beurette» affranchie des préjugés de l’Islam?

Le lendemain, au Grand journal de Canal Plus, c’est peut-être en s’autorisant de sa propre origine,

marocaine, que le journaliste Ali Baddou n’hésite pas à poser directement la question à celle-ci: «Et comment est-ce que vous prenez le fait d'être un symbole, parce que Madame de Fontenay

vous a présentée comme ça: première Miss Beur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas elle était fière...?». Et la nouvelle Miss France de répondre: «Je suis

française, moi, hein. Je n’ai aucune origine. C'est juste... mes parents ont trouvé ce prénom joli, avec une jolie signification.» En effet, Malika veut dire «Reine» en

arabe.

Le Point corrige donc: «En dépit d'un prénom arabe, Malika Ménard est 100 % française, contrairement aux premières informations qui nous sont parvenues.» En dépit? Il n’est donc pas évident qu’on puisse être pleinement français et porter un prénom arabe? En revanche, on n’irait pas qualifier de métis italien l’auteur de l’article, Emmanuel Beretta, malgré son nom. Future journaliste elle-même, Malika Ménard l’a bien compris: «Personne ne m'interrogerait sur mon prénom si comme des milliers de jeunes Françaises nées à la même époque que moi, je portais un prénom américain à la "Megan", "Kelly", ou "Brooke", largement relayés en France par des séries télévisées. »

D’ailleurs, certains s'échinent encore à tenter de démasquer les origines maghrébines de Miss France. Nous avons ainsi pu lire, dans des commentaires sur Internet,

que nombreux sont ceux cherchant dans son visage, en particulier dans son nez prétendument «sémitique», des traits orientaux afin de déterminer s'il s'agit d'une «vraie» ou d’une «fausse»

française.

Il est vrai que Malika Ménard aggrave son cas: «En plus, ma mère et ma grand-mère maternelle ont vécu au Maroc». Arrivé en France à 17 ans après une jeunesse au Maroc, Éric Besson appréciera, lui qu’un «jeune», Yassine Belattar, Républicain et musulman, natif de Conflans-Sainte-Honorine, et qui a toujours vécu en France, interpellait ironiquement le 4 décembre: «Quelle est votre définition d’être français puisque vous êtes arrivé après les autres en France?»

Or c’est justement pour lutter contre de tels préjugés que notre collectif, «Les indivisibles», a été fondé –sur le constat que les Français non-blancs, semblaient

ne pas être reconnus comme Français à part entière.

Songeons au récent récit

de Mustapha Kessous, journaliste au Monde, qui témoignait du racisme ordinaire dont il était la cible. Là où Malika se contente d’un prénom arabe, Mustapha fait le doublé avec son

nom de famille. Français à 50%? Et puis évoquons ce jeune étudiant de Sciences-Po, Anyss

Arbib, agressé par un CRS après des manifestations fêtant la qualification de l'Algérie au Mondial de Football 2009. En manifestant pour l'Algérie, il l'avait bien cherché, non? Celui-là, à

coup sûr, c'est un Français allégé, à 0%?

L’identité française serait-elle donc un fromage qu’on divise en parts, au gré des origines? C’est bien ce que suggère le débat sur l'identité nationale: tout se passe comme si on reconduisait

sans fin le partage entre «ceux qui arrivent» et «ceux qui accueillent», selon la formule de Nicolas Sarkozy – entre ceux qu’il faut

encore et toujours intégrer, bien qu’ils soient déjà Français, et ceux qui n’ont pas à donner de gages d’intégration. Autrement dit, les Français sont égaux, mais certains plus que d’autres.

Or Malika apporte une réponse bien différente à la question de l’identité nationale. Elle déclare certes, sur RTL, qu'elle est

«100% française», comme pour dissiper des soupçons. Mais quand l’intervieweur l’interroge: «Symbole de l’identité française dont on parle tant en ce moment?», elle répond avec fierté:

«Je suis surtout le symbole de la tolérance de mes parents, qui trouvaient que c’était un prénom joli.»

Et de parler «d’ouverture d’esprit»: «Mes parents ne se sont pas posé la question de savoir si ça pourrait me porter préjudice plus tard…» Aussi

leur fille se déclare-t-elle fière de son prénom malgré les préjudices qu’elle évoque. Miss Normandie, devenue Miss France, pourrait donner des idées à la région de Brice Hortefeux: imaginez sa

tête si un couple d'Auvergnats s'avisait de baptiser son fils Mohammed? L'intégration, ça peut marcher dans les deux sens!

Malika Ménard est la première Miss élue par le public; dans le même temps, elle a eu les faveurs du jury et de ce fait est une Miss incontestable. Ne boudons pas notre plaisir, même s'il faut

reconnaître que l'institution, bien française, des Miss écorne le principe d'égalité hommes-femmes dont monsieur Besson prétend se faire le défenseur face aux «immigrés» en l'inscrivant dans

l'identité nationale…

D'ailleurs, Harry Roselmack n'est-il pas le présentateur préféré des Français et Rama Yade la membre du gouvernement jouissant du plus fort taux de popularité?

Décidément, les Français sont de sacrés farceurs quand il s'agit d'identité nationale. Le gouvernement ne devrait-il pas prendre acte de ces votations populaires?

Nous lui proposons donc de revoir le processus de naturalisation en abrogeant la loi de 2003 exigeant l'assimilation à la communauté française ainsi que de cesser de proposer lourdement aux

candidats à la naturalisation de franciser leur nom et prénom. Car enfin si Malika Ménard avait à demander sa naturalisation aujourd'hui, sa préfecture pourrait tout à fait la lui refuser au

motif d'un déficit d'assimilation suite à un refus ostentatoire de changer de prénom...

"Moins arc-bouté sur une contestation pure et dure, le syndicat, qui entame aujourd’hui son 49e congrès, doit convaincre sa base"...

---------------------------------------------

De quoi on se demande?

Alors, on peut poser une question?

Est-ce qu'on a déjà vu une direction "dure" pousser à l'action une base toute "molle"? Pourquoi c'est toujours l'inverse?

Pourquoi la tête est toujours "molle" et la base "dure".

Pourquoi est-ce qu'il "faut bien" toujours, que ce soient les chefs d'en haut qui essaient de convaincre ceux d'en bas, des syndicats et partis de gauche, de bien

vouloir "s'adapter", de faire le moins de bruit possible pendant que les riches s'empiffrent, de se résigner à perdre des "avantages acquis" pendant que les profits s'accroissent, d'accepter

puisqu'il "faut bien" les "réformes"? Celles de Sarko ici en ce moment, en l'occurence?

Pourquoi, c'est toujours à ceux d'en bas de devoir "faire des efforts" pour faire plaisir à ceux d'en haut, (qui disent même pas merci) et qui ne souffrent pas des crises eux ? Pourquoi les "dirigeants" qui semblent pousser vers cela, semblent-ils plus proches de leurs soit-disant "adversaires" que des gens qui font l'effort de payer des cotisations, pour payer les salaires d'une pléthore de permanents qui n'aiment décidément pas le "conflit" et préfèrent la "négociation".

Voilà une question qu'elle est bonne et dont on n'aura pas la réponse!

Allez j'en risque une:

Parce que "La mer était mauvaise mais la soupe était bonne!"

Jacques Prévert "La pêche à la baleine"

Brest

06 42 22 96 37

brest.npa@gmail.com

Quimper

06 59 71 42 21

Le blog sur les

questions maritimes

Le blog de solidarité avec

Pour plus de détails voir les liens:

Soirée prisonniers palestiniens

mardi 16 avril

20H30

Maison des syndicats

Quimper Gourmelen

vendredi 19 avril

8 h 45

Fermez Cofrents

(pays Valencian)

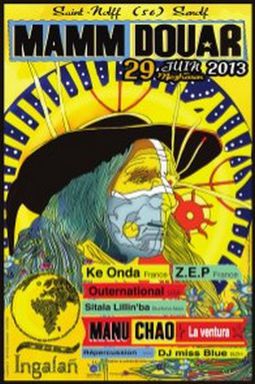

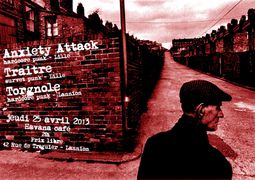

Concert à Lannion

Dimanche 28 avril

Brennilis

Mardi 7 mai

Yves-Marie Le Lay,

Président de

Sauvegarde du Trégor

Douarnenez

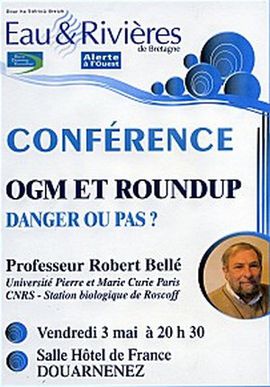

Librairie l'Ivraie à 20h00